湖北省八市高三3月联考答案

湖北省八市高三3月联考答案,目前我们已经整理了湖北省八市高三3月联考答案的各科答案和试卷,更多试卷答案请关注本答案网。

1.参考答案B说明分析本题考查筛选并整合文中的信息的能力。A项,前理解’是接受者理解文本以前的心理文化结构,由于接受者对文本的接受不是被动的,所以它会影响接受者对文本的理解”说法错误。“由于……所以……”的因果关系不成立,“接受者对文本的接受不是被动的”,这是一种现象,一个结果,而不是原因。C项,“理解就是误读,创造也是误读。接受者的理解距离艺术作品的本义越远,就越具有创造性,艺术作品就越成功”说法错误。“理解距离艺术作品的本义越远,就越具有创造性”是对“理解”和“创造性”的错误理解,原文并没有证明二者的正比例关系。D项,“中国古代文论和西方现代文论,对于‘填空对话、兴味’的见解相同,都指明了文学作品构成审美价值的固有方式和特征”说法错误。“都指明了文学作品构成审美价值的固有方式和特征”有误,原文为“它所指明的正是文学作品构成审美价值的固有方式和特征”,这个“它”是前文中的“再创造特征”。2.参考答案D说明分析本题考查对材料有关内容的分析和概括能力。D项,“接受者对文本的理解不仅仅是文本意义的重现,而且是文本与‘前理解’的统一,这使得文本与接受呈现出相互作用的关系”说法错误。“不仅仅是……而且是……”错,结合材料一第三段“理解不可能是文本意义的重现,而只能是文本与前理解’的统”分析可知,选项曲解文意3.参考答案C说明分析本题考查分析论点和对诗文的解读能力。A项扇面上的画准确生动地描绘了一个在萧瑟秋风中手拿团扇心情怅惘的女子的情态,诗人通过题诗,隐喻式地抒发了自己对怀才不遇,世态炎凉的感慨。B项,这首诗的第一句,诗人用“千寻”这夸张的词语,借写峰上古塔之高写出自己的立足点之高。诗的第二句,巧妙地虚写出在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象,表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心,成为全诗感情色彩的基调。诗的后两句承接前两句写景议论抒情,使诗歌既有生动的形象又有深刻的晢理。C项,诗歌通过对环境的描写,勾勒了一幅乡村野外恬静、安详的画面。该诗不仅仅写出了静态的画,而且发挥想象,探索画家心理,给画赋予动态、声响,揭示画外的景与趣。D项,诗中通过对画眉鸟自由生活的赞美,抒发了诗人贬官外任后的忧郁心情。表达了诗人向往和追求自由生活的热切愿望。同时,也表达了诗人对束缚个性、压抑人才的种种禁锢的强烈憎恶和否定。A、B、D项诗句中都含“理趣”。故选C4.参考答案第二文本:通过(不同的)读者与文本“对话”,得到文本的再解读意义。填空:读者在其可能范围内发挥再创造的才能对文本的最终完成。对话:文本吁请、呼唤读者积极应答理解文本提出的问题。兴味:读者通过自己的想象和体味,在有限的诗文中得到无限丰富的意蕴和旨趣。(4分,每点1分)说明分析本题考查理解文中重要词语含义的能力。结合“接受美学认为,文学作品完成之后,在没有和读者发生关系之前,还不能算是真正的作品,而只能被称为第一文本’。经由阅读之后,文学作品才能摆脱孤立的‘自在存在状态,成为自为的存在,即作为审美对象‘第二文本’而存在。由此可见,“第二文本是在“第一文本’的基础上,经由读者再创造的结果”分析可知,第二文本是通过(不同的)读者与文本“对话”,得到文本的再解读意义。结合“至于思想观念及其他形而上的蕴含,更是混沌朦胧的,因此,文学作品的最终完成,必须依靠读者自己去体验、去‘填空”分析可知,填空是读者在其可能范围内发挥再创造的才能,对文本的最终完成。结合“与之相近,德国阐释学理论家伽达默尔也早已指出,艺术存在于读者与文本的*对话之中,作品的意义与作者个人的体验之间没什么关联,而是在读者与文本的“对话中生成的。文本是一种吁请、呼喚,它渴求被理解;而读者则积极地应答,理解文本提出的问题,这就构成了对话”分析可知,对话是文本吁请、呼唤,读者积极应答,理解文本提出的问题。结合“孔子“诗可以兴的见解按宋人朱熹的解释即为感发志意’也就是说读诗可以激发人们丰富的想象和联想,并通过想象和联想,感悟体味诗中的意蕴”分析可知,兴味是读者通过自己的想象和体味,在有限的诗文中得到无限丰富的意蕴和旨趣5.参考答案①文学作品的“召唤结构”需要读者的呼应和配合,以便完成它的第二次创作。②文学作品的价值只有通过读者的阅读,才变为现实的存在。③读者的“前理解”(心理文化结构)决定了他们对文学作品的理解是文本与“前理解”的统一,这样度文学作品才是成功的。④文学作品一经产生就成为历史需要读者按照当下的心理文化结构去理解,使文学作品走向现实,在生活中发挥作用。(使文学作品焕发生命活力。)(每点2分,答对三点得满分)说明分析本题考査的是对语句的理解能力,换句话说就是如何理解“接受美学认为,经由读者再创造的·第二文本’才算得上是真正的文学作品”的含义。答案来自材料文本“只有通过阅读,它才转化为现实的存在”,第二段文本“文本的召唤性需要接受者呼应和配合,完成艺术品的第二次创作”,第三段文本“理解不可能是文本意义的重现而只能是文本与·前理解的统一”第四段文本“文本一经产生就成为历史”“艺术品正是通过理解走向现实,并在生活中发挥作用的”。将这些信息整合即可。

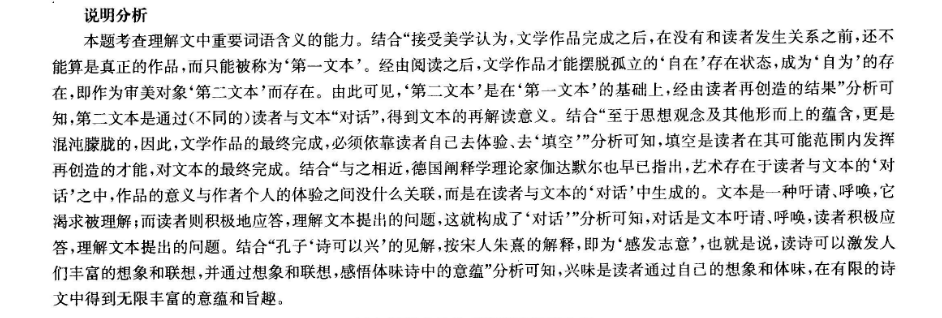

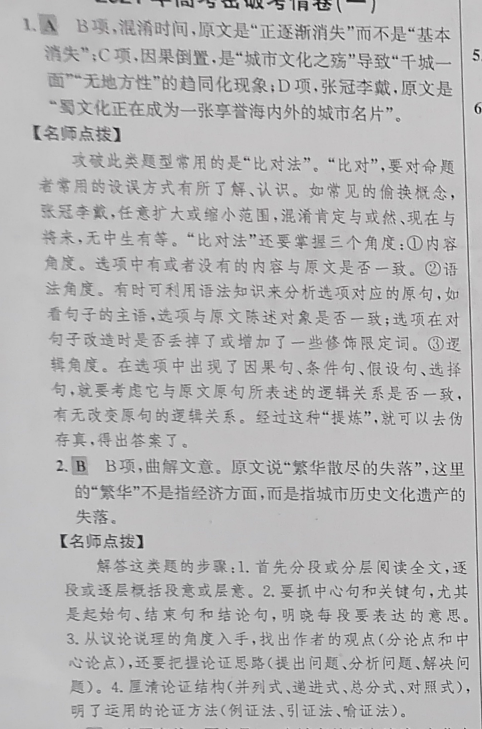

1.NB项,混淆时间,原文是“正逐渐消失”而不是“基本消失”:C项,因果倒置,是“城市文化之殇”导致“千城面”“无地方性”的趋同化现象;D项,张冠李戴,原文是蜀文化正在成为一张享誉海内外的城市名片”。【名师点拨】攻破此类题型常用的是“比对法”。“比对”,要对命题者常用的设误方式有所了解、认识。如常见的偷换概念张冠李戴,任意扩大或缩小范围,混淆肯定与或然、现在与将来,无中生有等。“比对法”还要掌握三个角度:①内容角度。选项中有或者没有的内容与原文是否一致。②语法角度。有时可利用语法知识来分析选项对应的原句,如看句子的主语,选项与原文陈述对象是否一致;选项在对句子改造时是否丢掉了或增加了一些修饰限定词。③逻辑角度。在选项中出现了因果句、条件句、假设句、选择句,就要考虑它与原文原句所表述的逻辑关系是否一致有无改变原句的逻辑关系。经过这种“提炼”,就可以去伪存真,得出答案了2.BB项,曲解文意。原文说“繁华散尽的失落”,这里的“繁华”不是指经济方面,而是指城市历史文化遗产的失落【名师点拔】解答这类题的步骤:1.首先分段或分层间读全文,逐段或逐层概括段意或层意。2.要抓中心句和关键句,尤其是起始句、结束句和结论句,明晓每段要表达的意思3.从议论说理的角度入手,找出作者的观点(分论点和中心论点),还要把提论证思路(提出问题、分析问题、解决问题)。4.厘清论证结构(并列式、递进式、总分式、对照式),明了运用的论证方法(例证法、引证法、喻证法)3.A张冠李戴。原文是“一个城市的历史遗迹、文化古迹……既是……城市的根和魂……又是……抓手”。【名师点拔】分析概括作者在文中的观点态度考查的角度和方式主要有:(1)直接评判文中观点。(2)给出作者观点,筛选依据。(3)另列材料,结合作者观点作分析。(4)另列材料,结合作者观点作推断。重难点:作者在文中的观点态度有时是不明显的,有时甚至是隐含的。这就需要我们分析材料、抓重点语句,来挖出文章背后的作者的观点态度。