[九师联盟]2025~2026学年高三核心模拟卷(上)·(一)1历史A试题

[九师联盟]2025~2026学年高三核心模拟卷(上)·(一)1历史A试题正在持续更新,目前趣对答案为大家整理了相关试题及答案,供大家查缺补漏,高效提升成绩。

本文从以下几个角度介绍。

-

1、九师联盟2023-2024学年高三核心模拟卷历史

2、九师联盟2024高三2月质量检测巩固卷历史

3、九师联盟2023-2024高二1月历史

4、2024_2024九师联盟高三核心模拟卷

5、九师联盟2024高三2月联考历史

6、九师联盟20242024高三9月质量检测历史答案

7、九师联盟2023-2024学年高三押题信息卷历史

8、九师联盟2023-2024学年高三核心模拟卷下文综二

9、九师联盟2023-2024高三12月巩固卷历史

10、九师联盟2023-2024高三核心模拟卷六

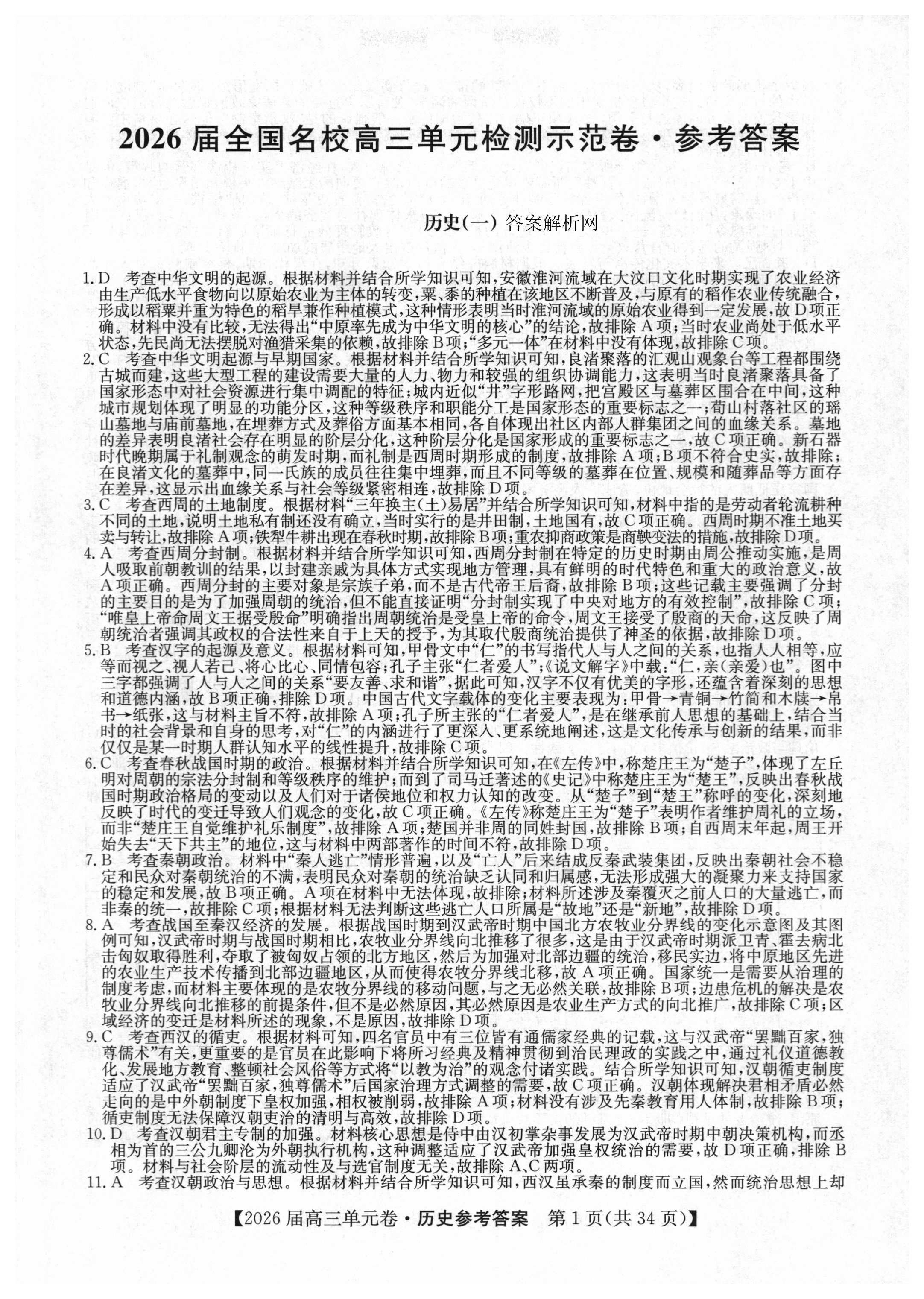

2026届全国名校高三单元检测示范卷·参考答案历史(一)答案解析网1.D考查中华文明的起源。根据材料并结合所学知识可知,安徽淮河流域在大汶口文化时期实现了农业经济由生产低水平食物向以原始农业为主体的转变,粟、黍的种植在该地区不断普及,与原有的稻作农业传统融合,形成以稻粟并重为特色的稻旱兼作种植模式,这种情形表明当时淮河流域的原始农业得到一定发展,故D项正确。材料中没有比较,无法得出“中原率先成为中华文明的核心”的结论,故排除A项;当时农业尚处于低水平状态,先民尚无法摆脱对渔猎采集的依赖,故排除B项;“多元一体”在材料中没有体现,故排除C项。2.C考查中华文明起源与早期国家。根据材料并结合所学知识可知,良渚聚落的汇观山观象台等工程都围绕古城而建,这些大型工程的建设需要大量的人力、物力和较强的组织协调能力,这表明当时良聚落具备了城市规划体现了明显的功能分区,这种等级秩序和职能分工是国家形态的重要标志之一;荀山村落社区的瑶山墓地与庙前墓地,在理葬方式及葬俗方面基本相同,各自体现出社区内部人群集团之间的血缘关系。墓地的差异表明良社会存在明显的阶层分化,这种阶层分化是国家形成的重要标志之一,故C项正确。新石器时代晚期属于礼制观念的萌发时期,而礼制是西周时期形成的制度,故排除A项;B项不符合史实,故排除;在良文化的墓葬中,同一氏族的成员往往集中埋葬,而且不同等级的墓葬在位置、规模和随葬品等方面存在差异,这显示出血缘关系与社会等级紧密相连,故排除D项3.C考查西周的土地制度。根据材料“三年换主(土)易居”并结合所学知识可知,材料中指的是劳动者轮流耕种不同的土地,说明土地私有制还没有确立,当时实行的是井田制,土地国有,故C项正确。西周时期不准土地买卖与转让,故排除A项;铁犁牛耕出现在春秋时期,故排除B项;重农抑商政策是商鞅变法的措施,故排除D项。4.A考查西周分封制。根据材料并结合所学知识可知,西周分封制在特定的历史时期由周公推动实施,是周人吸取前朝教训的结果,以封建亲戚为具体方式实现地方管理,具有鲜明的时代特色和重大的政治意义,故A项正确。西周分封的主要对象是宗族子弟,而不是古代帝王后裔,故排除B项;这些记载主要强调了分封的主要目的是为了加强周朝的统治,但不能直接证明“分封制实现了中央对地方的有效控制”,故排除C项;“唯皇上帝命周文王据受殷命”明确指出周朝统治是受皇上帝的命令,周文王接受了殷商的天命,这反映了周朝统治者强调其政权的合法性来自于上天的授予,为其取代殷商统治提供了神圣的依据,故排除D项5.B考查汉字的起源及意义。根据材料可知,甲骨文中“仁”的书写指代人与人之间的关系,也指人人相等,应等而视之、视人若己、将心比心、同情包容;孔子主张“仁者爱人”;《说文解字》中载:“仁,亲(亲爱)也”。图中三字都强调了人与人之间的关系“要友善、求和谐”,据此可知,汉字不仅有优美的字形,还蕴含着深刻的思想和道德内涵,故B项正确,排除D项。中国古代文字载体的变化主要表现为:甲骨→青铜→竹简和木牍→帛书→纸张,这与材料主旨不符,故排除A项;孔子所主张的“仁者爱人”,是在继承前人思想的基础上,结合当时的社会背景和自身的思考,对“仁”的内涵进行了更深人、更系统地阐述,这是文化传承与创新的结果,而非仅仅是某一时期人群认知水平的线性提升,故排除C项。6.C考查春秋战国时期的政治。根据材料并结合所学知识可知,在《左传》中,称楚庄王为“楚子”,体现了左兵明对周朝的宗法分封制和等级秩序的维护;而到了司马迁著述的《史记》中称楚庄王为“楚王”,反映出春秋战国时期政治格局的变动以及人们对于诸侯地位和权力认知的改变。从“楚子”到“楚王”称呼的变化,深刻地反映了时代的变迁导致人们观念的变化,故C项正确。《左传》称楚庄王为“楚子”表明作者维护周礼的立场,而非“楚庄王自觉维护礼乐制度”,故排除A项;楚国并非周的同姓封国,故排除B项;自西周末年起,周王开始失去“天下共主”的地位,这与材料中两部著作的时间不符,故排除D项。7.B考查秦朝政治。材料中“秦人逃亡”情形普遍,以及“亡人”后来结成反秦武装集团,反映出秦朝社会不稳定和民众对秦朝统治的不满,表明民众对秦朝的统治缺乏认同和归属感,无法形成强大的凝聚力来支持国家的稳定和发展,故B项正确。A项在材料中无法体现,故排除;材料所述涉及秦覆灭之前人口的大量逃亡,而非秦的统一,故排除C项;根据材料无法判断这些逃亡人口所属是“故地”还是“新地”,故排除D项。8.A考查战国至秦汉经济的发展。根据战国时期到汉武帝时期中国北方农牧业分界线的变化示意图及其图例可知,汉武帝时期与战国时期相比,农牧业分界线向北推移了很多,这是由于汉武帝时期派卫青、霍去病北击奴取得胜利,夺取了被奴占领的北方地区,然后为加强对北部边疆的统治,移民实边,将中原地区先进的农业生产技术传播到北部边疆地区,从而使得农牧分界线北移,故A项正确。国家统一是需要从治理的制度考虑,而材料主要体现的是农牧分界线的移动问题,与之无必然关联,故排除B项;边患危机的解决是农牧业分界线向北推移的前提条件,但不是必然原因,其必然原因是农业生产方式的向北推广,故排除C项;区域经济的变迁是材料所述的现象,不是原因,故排除D项。9.C考查西汉的循吏。根据材料可知,四名官员中有三位皆有通儒家经典的记载,这与汉武帝“罢百家,独尊儒术”有关,更重要的是官员在此影响下将所习经典及精神贯彻到治民理政的实践之中,通过礼仪道德教化、发展地方教育、整顿社会风俗等方式将“以教为治”的观念付诸实践。结合所学知识可知,汉朝循吏制度适应了汉武帝“罢百家,独尊儒术”后国家治理方式调整的需要,故C项正确。汉朝体现解决君相矛盾必然走向的是中外朝制度下皇权加强,相权被削弱,故排除A项;材料没有涉及先秦教育用人体制,故排除B项;循吏制度无法保障汉朝吏治的清明与高效,故排除D项。10.D考查汉朝君主专制的加强。材料核心思想是侍中由汉初掌杂事发展为汉武帝时期中朝决策机构,而丞相为首的三公九卿沦为外朝执行机构,这种调整适应了汉武帝加强皇权统治的需要,故D项正确,排除B项。材料与社会阶层的流动性及与选官制度无关,故排除A、C两项。11.A考查汉朝政治与思想。根据材料并结合所学知识可知,西汉虽承秦的制度而立国,然而统治思想上却【2026届高三单元卷·历史参考答案第1页(共34页)】

2026届全国名校高三单元检测示范卷·参考答案历史(一)答案解析网1.D考查中华文明的起源。根据材料并结合所学知识可知,安徽淮河流域在大汶口文化时期实现了农业经济由生产低水平食物向以原始农业为主体的转变,粟、黍的种植在该地区不断普及,与原有的稻作农业传统融合,形成以稻粟并重为特色的稻旱兼作种植模式,这种情形表明当时淮河流域的原始农业得到一定发展,故D项正确。材料中没有比较,无法得出“中原率先成为中华文明的核心”的结论,故排除A项;当时农业尚处于低水平状态,先民尚无法摆脱对渔猎采集的依赖,故排除B项;“多元一体”在材料中没有体现,故排除C项。2.C考查中华文明起源与早期国家。根据材料并结合所学知识可知,良渚聚落的汇观山观象台等工程都围绕古城而建,这些大型工程的建设需要大量的人力、物力和较强的组织协调能力,这表明当时良聚落具备了城市规划体现了明显的功能分区,这种等级秩序和职能分工是国家形态的重要标志之一;荀山村落社区的瑶山墓地与庙前墓地,在理葬方式及葬俗方面基本相同,各自体现出社区内部人群集团之间的血缘关系。墓地的差异表明良社会存在明显的阶层分化,这种阶层分化是国家形成的重要标志之一,故C项正确。新石器时代晚期属于礼制观念的萌发时期,而礼制是西周时期形成的制度,故排除A项;B项不符合史实,故排除;在良文化的墓葬中,同一氏族的成员往往集中埋葬,而且不同等级的墓葬在位置、规模和随葬品等方面存在差异,这显示出血缘关系与社会等级紧密相连,故排除D项3.C考查西周的土地制度。根据材料“三年换主(土)易居”并结合所学知识可知,材料中指的是劳动者轮流耕种不同的土地,说明土地私有制还没有确立,当时实行的是井田制,土地国有,故C项正确。西周时期不准土地买卖与转让,故排除A项;铁犁牛耕出现在春秋时期,故排除B项;重农抑商政策是商鞅变法的措施,故排除D项。4.A考查西周分封制。根据材料并结合所学知识可知,西周分封制在特定的历史时期由周公推动实施,是周人吸取前朝教训的结果,以封建亲戚为具体方式实现地方管理,具有鲜明的时代特色和重大的政治意义,故A项正确。西周分封的主要对象是宗族子弟,而不是古代帝王后裔,故排除B项;这些记载主要强调了分封的主要目的是为了加强周朝的统治,但不能直接证明“分封制实现了中央对地方的有效控制”,故排除C项;“唯皇上帝命周文王据受殷命”明确指出周朝统治是受皇上帝的命令,周文王接受了殷商的天命,这反映了周朝统治者强调其政权的合法性来自于上天的授予,为其取代殷商统治提供了神圣的依据,故排除D项5.B考查汉字的起源及意义。根据材料可知,甲骨文中“仁”的书写指代人与人之间的关系,也指人人相等,应等而视之、视人若己、将心比心、同情包容;孔子主张“仁者爱人”;《说文解字》中载:“仁,亲(亲爱)也”。图中三字都强调了人与人之间的关系“要友善、求和谐”,据此可知,汉字不仅有优美的字形,还蕴含着深刻的思想和道德内涵,故B项正确,排除D项。中国古代文字载体的变化主要表现为:甲骨→青铜→竹简和木牍→帛书→纸张,这与材料主旨不符,故排除A项;孔子所主张的“仁者爱人”,是在继承前人思想的基础上,结合当时的社会背景和自身的思考,对“仁”的内涵进行了更深人、更系统地阐述,这是文化传承与创新的结果,而非仅仅是某一时期人群认知水平的线性提升,故排除C项。6.C考查春秋战国时期的政治。根据材料并结合所学知识可知,在《左传》中,称楚庄王为“楚子”,体现了左兵明对周朝的宗法分封制和等级秩序的维护;而到了司马迁著述的《史记》中称楚庄王为“楚王”,反映出春秋战国时期政治格局的变动以及人们对于诸侯地位和权力认知的改变。从“楚子”到“楚王”称呼的变化,深刻地反映了时代的变迁导致人们观念的变化,故C项正确。《左传》称楚庄王为“楚子”表明作者维护周礼的立场,而非“楚庄王自觉维护礼乐制度”,故排除A项;楚国并非周的同姓封国,故排除B项;自西周末年起,周王开始失去“天下共主”的地位,这与材料中两部著作的时间不符,故排除D项。7.B考查秦朝政治。材料中“秦人逃亡”情形普遍,以及“亡人”后来结成反秦武装集团,反映出秦朝社会不稳定和民众对秦朝统治的不满,表明民众对秦朝的统治缺乏认同和归属感,无法形成强大的凝聚力来支持国家的稳定和发展,故B项正确。A项在材料中无法体现,故排除;材料所述涉及秦覆灭之前人口的大量逃亡,而非秦的统一,故排除C项;根据材料无法判断这些逃亡人口所属是“故地”还是“新地”,故排除D项。8.A考查战国至秦汉经济的发展。根据战国时期到汉武帝时期中国北方农牧业分界线的变化示意图及其图例可知,汉武帝时期与战国时期相比,农牧业分界线向北推移了很多,这是由于汉武帝时期派卫青、霍去病北击奴取得胜利,夺取了被奴占领的北方地区,然后为加强对北部边疆的统治,移民实边,将中原地区先进的农业生产技术传播到北部边疆地区,从而使得农牧分界线北移,故A项正确。国家统一是需要从治理的制度考虑,而材料主要体现的是农牧分界线的移动问题,与之无必然关联,故排除B项;边患危机的解决是农牧业分界线向北推移的前提条件,但不是必然原因,其必然原因是农业生产方式的向北推广,故排除C项;区域经济的变迁是材料所述的现象,不是原因,故排除D项。9.C考查西汉的循吏。根据材料可知,四名官员中有三位皆有通儒家经典的记载,这与汉武帝“罢百家,独尊儒术”有关,更重要的是官员在此影响下将所习经典及精神贯彻到治民理政的实践之中,通过礼仪道德教化、发展地方教育、整顿社会风俗等方式将“以教为治”的观念付诸实践。结合所学知识可知,汉朝循吏制度适应了汉武帝“罢百家,独尊儒术”后国家治理方式调整的需要,故C项正确。汉朝体现解决君相矛盾必然走向的是中外朝制度下皇权加强,相权被削弱,故排除A项;材料没有涉及先秦教育用人体制,故排除B项;循吏制度无法保障汉朝吏治的清明与高效,故排除D项。10.D考查汉朝君主专制的加强。材料核心思想是侍中由汉初掌杂事发展为汉武帝时期中朝决策机构,而丞相为首的三公九卿沦为外朝执行机构,这种调整适应了汉武帝加强皇权统治的需要,故D项正确,排除B项。材料与社会阶层的流动性及与选官制度无关,故排除A、C两项。11.A考查汉朝政治与思想。根据材料并结合所学知识可知,西汉虽承秦的制度而立国,然而统治思想上却【2026届高三单元卷·历史参考答案第1页(共34页)】

本文标签: